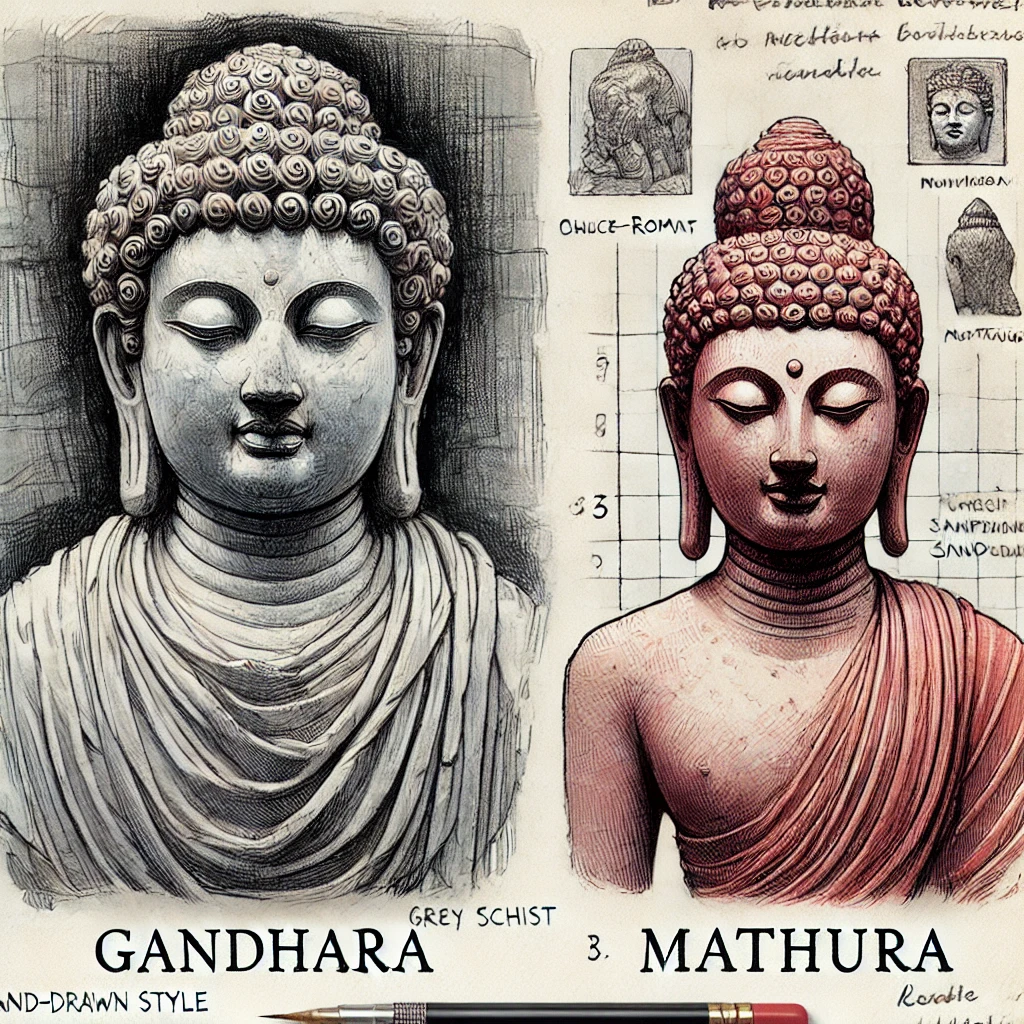

간다라 예술과 마투라 양식은 인도 불교미술을 대표하는 두 중심축으로, 같은 시대에 서로 다른 미학적 방향성을 보여주었다. 간다라는 헬레니즘적 사실주의의 영향을 받아 섬세한 인체 비례와 정교한 옷주름을 표현한 반면, 마투라는 인도 고유의 이상화된 신체미와 생명감 넘치는 조형으로 정신적 활력을 강조했다. 두 양식의 비교는 불교 예술이 지역과 문화에 따라 어떻게 변용되었는지를 이해하는 핵심 단서가 되며, 불교미술의 발전과 전이 과정을 읽는 중요한 열쇠를 제공한다.

두 양식의 역사적 배경과 성격

간다라와 마투라는 인도 불교미술의 양대 중심지로, 각각 서로 다른 문화적 배경 속에서 발전하였다. 간다라 지역은 오늘날의 파키스탄 북부와 아프가니스탄 동부 일대로, 헬레니즘과 인도 문화가 교차하던 문명적 접경지였다. 알렉산드로스 대왕의 동방원정 이후 서양 조각의 사실적 표현이 이 지역에 유입되면서, 인체의 비례와 근육, 천의 질감 등을 세밀히 묘사하는 예술 전통이 형성되었다. 반면 마투라는 인도 북부 갠지스강 중류 지역으로, 고대 브라만 전통과 불교가 함께 뿌리내린 신앙의 중심지였다. 이곳에서는 붉은 사암을 사용해 생명력과 활력을 강조한 조각이 발전했고, 신체의 윤기와 곡선을 통해 내면적 에너지를 표현하는 양식이 두드러졌다. 즉 간다라는 서양적 사실주의가 가미된 국제적 양식이었고, 마투라는 인도적 이상주의가 구현된 토착적 예술이었다. 두 지역은 쿠샨 왕조의 후원을 받으며 불교 예술의 황금기를 맞이했지만, 표현의 방향과 미학적 지향은 확연히 달랐다. 이러한 차이는 단지 재료나 기법의 차이뿐 아니라, 부처를 바라보는 종교적 인식의 차이에서 비롯되었다고 볼 수 있다. 간다라는 ‘역사적 인간 부처’를 사실적으로 묘사하는 데 집중했으며, 마투라는 ‘초월적 존재로서의 부처’를 이상화된 형태로 표현했다. 따라서 두 양식은 불교의 교리와 미학이 조형 언어로 어떻게 달리 구현될 수 있는지를 보여주는 쌍둥이 거울과 같다.

조형적 차이와 상징적 의미 비교

간다라 예술의 특징은 헬레니즘적 사실성과 조화미에 있다. 회색 편암으로 조각된 불상은 정교한 비례와 사실적인 얼굴 묘사를 보이며, 옷주름은 깊고 규칙적으로 흘러내려 인체의 윤곽을 자연스럽게 감싼다. 특히 눈두덩의 깊은 음영과 단정한 입매, 반쯤 감긴 눈동자는 명상 속의 평정을 표현한다. 반면 마투라 양식의 불상은 붉은 사암으로 제작되어 따뜻한 색조와 생명감을 풍긴다. 부처의 신체는 탄탄하면서도 유연하며, 옷은 몸에 밀착되어 근육과 복부의 자연스러운 팽창을 드러낸다. 옷주름은 최소화되어 신체의 곡선미가 강조되며, 얼굴에는 온화하고 자비로운 미소가 자리한다. 간다라의 불상이 서양 조각의 구조적 완성도를 보여준다면, 마투라의 불상은 인도적 정서와 생명력을 표현한다. 또한 간다라에서는 보살상과 공양자상이 함께 등장하며, 인간적 감정과 신앙 행위를 서사적으로 엮는 경향이 강하다. 반면 마투라는 상징적 표현이 강해, 불상의 신체 자체가 법(法)의 현현으로 인식된다. 이러한 차이는 불교의 세계관을 시각적으로 해석하는 두 가지 방향—사실과 이상—의 대비로 이해할 수 있다. 간다라의 불상은 ‘보는 신앙’, 마투라의 불상은 ‘느끼는 신앙’이라 할 수 있으며, 이 두 조형 언어의 결합이 이후 인도와 동아시아 불교미술의 기본 구조를 형성했다.

양식의 융합과 불교미술의 확장

간다라와 마투라의 양식은 대립으로 끝나지 않았다. 쿠샨 왕조 말기부터 두 양식은 서로 영향을 주고받으며 융합되기 시작했다. 간다라의 사실적 비례와 마투라의 이상화된 신체미가 결합된 전이형 불상은 굽타 시대의 고전적 양식으로 발전하였다. 이 융합은 불교미술이 서구의 조형 논리와 인도의 정신성을 동시에 포용할 수 있었던 유연성을 보여준다. 또한 이 결합은 중앙아시아를 거쳐 중국, 한국, 일본으로 전파되며 동아시아 불교미술의 기초가 되었다. 간다라에서 비롯된 현실적 조형감각과 마투라에서 비롯된 내면적 평정의 미학은 서로 보완 관계를 이루어, 불교미술이 인간과 신성, 현실과 초월의 균형을 추구하는 예술로 성장하도록 이끌었다. 두 양식의 비교는 곧 불교미술의 본질—문화의 경계를 넘어선 융합과 변용의 예술—을 이해하는 길이다. 오늘날에도 간다라의 냉정한 사실성과 마투라의 따뜻한 생명미는 동서 미학의 조화가 가능함을 보여주는 상징으로 남아 있다. 결국 간다라와 마투라는 서로 다른 뿌리에서 피어난 두 꽃이지만, 그 향기는 하나의 불교 예술 세계로 수렴되었다. 두 양식의 만남은 단순한 조형의 결합이 아니라, 인간이 진리를 향해 나아가는 예술적 여정의 한 장면이자, 인류 미학사 속에서 ‘조화의 가능성’을 증명한 위대한 사건이었다.